1.) 1947 von der Gründung bis zur Fusion der beiden Landesverbände 1987

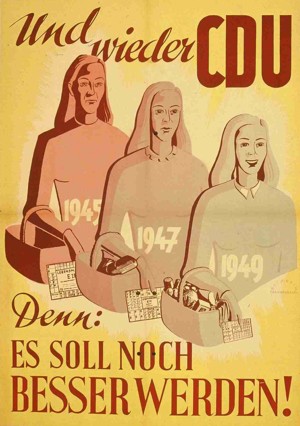

Die Nachkriegsjahre

Die Gründung der Christlich-Demokratischen Union erfolgte am 2. September 1945 im Rheinland und in Westfalen, und zwar voneinander unabhängig.

Die Gründung der Christlich-Demokratischen Union erfolgte am 2. September 1945 im Rheinland und in Westfalen, und zwar voneinander unabhängig.

Zum Kölner Gründerkreis gehörten zu den Frauen der ersten Stunde neben Hanna Gierig, Witwe des Widerstandskämpfers Otto Gierig, die ehemalige Kölner Stadtverordnete Sibille Hartmann und die frühere Reichstagsabgeordnete Dr. Christine Teusch. Von Konrad Adenauer, damals Oberbürgermeister, musste sich Sibille Hartmann damals sagen lassen, dass „Frauensleute nicht in die Politik gehören". Mit ihrem Eintreten für die Durchführung des Jugendwohlfahrtgesetzes erwarb sie sich aber bald den Respekt des „Alten".

Mit dem Aufbau der Partei galt es auch, die Interessen der Frauen zu organisieren. Die Bewältigung des Alltags, die Sorge für die Familie und die Erziehung der Jugend waren die Hauptthemen, mit denen sich die Frauen, oft alleinstehend, nach dem Krieg beschäftigen mussten. Vordergründig stand neben der Überwindung der Not der Aufbau eines geordneten demokratischen Staatswesens.

Bildung und Erziehung wurden 1947, als Ministerpräsident Karl Arnold die damals 59jährige Lehrerin Dr. Christine Teusch als Kultusministerin ins Kabinett holte, erstmals in Deutschland in die Hände einer Frau gelegt. Mit großer Energie setzte sie sich für den Aufbau des Berufsschulwesens und den Aufbau der Erwachsenenbildung ein. Als überzeugte Katholikin entschied sie sich für die Bekenntnisschule und wies dem Religionsunterricht 1952 einen festen Platz in den Schulen zu.

Gemeinsam mit Dr. Helene Weber war sie im Dezember 1946 maßgeblich an der Gründung des Frauenausschusses in der britischen Zone beteiligt. Auf der Gründungsversammlung in Lippstadt verabschiedeten die Teilnehmerinnen eine Resolution, in der sie die Sicherung der Ernährungslage und das Ende der Demontagen forderten. Weitere Teilnehmerinnen der Lippstädter Tagung waren die Bielefelder Ärztin Victoria Steinbiss und die Fürsorgerin Elisabeth Zillken aus Dortmund, die 1946 von den Engländern in das Stadtparlament und den ernannten Landtag berufen wurden.

Im Rheinland und in Westfalen gingen die Frauenausschüsse, wie die CDU Landesverbände, zunächst getrennte Wege. Am 29. Mai 1947 gehörten Elisabeth Zillken, Victoria Steinbiss, Dr. Luise Rehling aus Hagen und die CDU-Gründerin Maria Niggemeyer zu den Gründerinnen des Frauenausschusses der Provinz Westfalen in Hamm. Im Rheinland erfolgte die Gründung eines überregionalen Frauenausschusses fast ein Jahr später am 8. August 1948 in Köln.

Die britische Besatzungsmacht unterstützte die Frauenarbeit nachhaltig. Da Frauen während des Nationalsozialismus keine politischen Ämter ausüben durften und deshalb aus der Sicht der Besatzungsmächte politisch unbelasteter waren als Männer, war den Alliierten die Einbeziehung der Frauen in die politischen Entscheidungsprozesse ein wichtiges Anliegen.

Mit der Vertretung in Parteien und Parlamenten sah es jedoch anders aus. Im Rheinland wie in Westfalen stellten Frauen zwar die Mehrheit der Bevölkerung und der Wähler, im Düsseldorfer Landtag und in den Kommunalparlamenten waren sie aber in der Minderheit. Die Vorsitzende des Frauenausschusses der Düsseldorfer CDU schrieb am 8. Mai 1946 in einem Brief an den Landesgeschäftsführer, dass in Zukunft bei den Wahlen mehr als eine Frau aufgestellt werden müsse, zumal auch genügend geeignete Persönlichkeiten vorhanden seien. Der Frauenausschuss forderte deshalb verbesserte Schulungsmöglichkeiten für Frauen in der CDU.

Im Oktober 1947 waren 25,5 % der Mitglieder der CDU Rheinland Frauen. Besonders hoch war die Frauenquote in Viersen mit 50 %, besonders niedrig mit 4 % in Geilenkirchen.

Die 50er Jahre

Die Landesgeschäftsstelle der CDU Rheinland musste in einem Geschäftsbericht 1956 über die Lage der Frauen feststellen, dass die Frauen zehn Jahre nach Kriegsende im politischen Leben weniger vertreten waren als 1945. Damals waren überwiegend, wie die Biographien von Sibille Hartmann, Dr. Christine Teusch, Dr. Helene Weber und Elisabeth Zillken dokumentieren, solche Frauen politisch aktiv, die bereits über politische Erfahrungen aus der Zeit vor dem Krieg verfügten und überwiegend unverheiratet waren. Die jüngere und mittlere Generation für die politische Arbeit zu gewinnen, war schwierig, da diesen Frauen entweder die Versorgung ihrer Familie oblag oder sie, wenn sie ledig waren, berufstätig sein mussten. Überdies bestand seitens einer älteren Kollegin kaum die Bereitschaft, den Platz für eine jüngere freizumachen, wenn das Mandat einmal erkämpft war. In einer Analyse der Landesgeschäftsstelle wird deshalb auch beklagt, dass man sich zu wenig um die Werbung der berufstätigen Frau mittleren Alters gekümmert habe.

Die Landesgeschäftsstelle der CDU Rheinland musste in einem Geschäftsbericht 1956 über die Lage der Frauen feststellen, dass die Frauen zehn Jahre nach Kriegsende im politischen Leben weniger vertreten waren als 1945. Damals waren überwiegend, wie die Biographien von Sibille Hartmann, Dr. Christine Teusch, Dr. Helene Weber und Elisabeth Zillken dokumentieren, solche Frauen politisch aktiv, die bereits über politische Erfahrungen aus der Zeit vor dem Krieg verfügten und überwiegend unverheiratet waren. Die jüngere und mittlere Generation für die politische Arbeit zu gewinnen, war schwierig, da diesen Frauen entweder die Versorgung ihrer Familie oblag oder sie, wenn sie ledig waren, berufstätig sein mussten. Überdies bestand seitens einer älteren Kollegin kaum die Bereitschaft, den Platz für eine jüngere freizumachen, wenn das Mandat einmal erkämpft war. In einer Analyse der Landesgeschäftsstelle wird deshalb auch beklagt, dass man sich zu wenig um die Werbung der berufstätigen Frau mittleren Alters gekümmert habe.

Die 60er Jahre

Einen Bewusstseinswandel brachte der 1964 in Bochum veranstaltete Kongress „Berufstätiger Frauen", auf dem die aus Duisburg stammende Bundesvorsitzende Aenne Brauksiepe die angemessene Beteiligung der Frau in der Arbeitswelt und im öffentlichen Leben forderte. Auch der Essener Frauenkongress Ende der 60er Jahre, war eine wichtige Antwort auf die Herausforderungen der modernen Industriegesellschaft. Dass dies der Schritt in die richtige Richtung war, konnte die Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des rheinischen Landesverbandes, Maria Stommel, im Januar 1969 in ihrem Geschäftsbericht feststellen. Trotz eines allgemeinen Mitgliederschwundes in der Partei war es gelungen, die Zahl der jüngeren Mitglieder der Frauenvereinigung zu erhöhen. Dennoch blieb auf dem Gebiet der Mitgliederwerbung, wie ihre westfälische Kollegin Maria Jacobi anmahnte, noch viel zu tun. In Westfalen waren in den 60er Jahren im Durchschnitt nur 13,8% der CDU-Mitglieder weiblich, fast die Hälfte weniger als in den Jahren unmittelbar nach dem Krieg.

Ein Schwerpunkt der Arbeit der Frauenvereinigung war deshalb die politische Bildung. Eine Analyse der Landtagswahl von 1963 zeigte, dass die Frauen zwischen 21 und 30 Jahren das höchste Potential der Nichtwählerinnen stellten. Dies galt insbesondere für die Landbevölkerung, wo auch der Organisationsgrad und die Mitgliederzahlen am geringsten waren. Im Hochsauerland, im Münsterland und Ostwestfalen galt es deshalb, die politische Bildungsarbeit, gerade auch im vorpolitischen Raum, zu intensivieren.Eine Vielzahl von Veranstaltungen, die die weiblichen Bundes- und Landtagsabgeordneten mit bis zu 600 Teilnehmerinnen abhielten, waren ein

wichtiger Schritt, um der politischen Zurückhaltung der traditionellen Landfrau, die ihre Aufgaben ausschließlich in der Familie sah, so der Rechenschaftsbericht der westfälischen Frauenvereinigung 1963, für das politische Leben zu interessieren und auf die Herausforderungen der sich wandelnden Gesellschaft vorzubereiten.

wichtiger Schritt, um der politischen Zurückhaltung der traditionellen Landfrau, die ihre Aufgaben ausschließlich in der Familie sah, so der Rechenschaftsbericht der westfälischen Frauenvereinigung 1963, für das politische Leben zu interessieren und auf die Herausforderungen der sich wandelnden Gesellschaft vorzubereiten.

Der Landesverband Rheinland berichtete 1966 von 490 Veranstaltungen in den Kreisen, an denen über 27.000 Frauen teilnahmen. Neben Wahlveranstaltungen, die von den Kandidatinnen und Kandidaten und namhaften Referenten der Bundes- und Landesebene bestritten wurden, sind in diesem Zeitraum viele grundsätzliche und politische Themen behandelt worden, u.a.: „Berlin im Brennpunkt der Politik; aktuelle Fragen der Bildungspolitik; Jugendwohlfahrtgesetze und ihre Anwendung in der Praxis; das neue Miet- und Wohnrecht; Gesetz zur Förderung des freiwilligen sozialen Jahres; die Hallsteindoktrin und ihre Problematik; die Sozialpolitik in der Wohlstandgesellschaft; Kinder in Not; die Geschichte der Frauenbewegung; Gesundheitswesen in der Bundesrepublik; die sozialen und ökonomischen Veränderungen und ihre Auswirkungen auf die Familie; Schulpolitik der Länder; die gesellschaftliche Sondersituation der alleinstehenden Frau; Europäische Wirtschaftspolitik aus der Sicht des Verbrauchers; die Frau in der Kommunalpolitik; Wohin mit dem Müll?; Der zivile Luftschutz; Lebensmittelrecht" usw.

Kurzzeitig konnte die westfälische Frauenvereinigung 1964 eine Satzungsänderung der CDU erwirken, wonach der Stellvertreter des Landesvorsitzenden eine Frau sein sollte. Die Bestimmung wurde zwar 1968 wieder aufgehoben, es gelang aber trotzdem, Maria Jacobi als stellvertretende Landesvorsitzende auf dem Landesparteitag durchzusetzen.

Mit der rheinischen Vorsitzenden Maria Stommel veranstaltete Maria Jacobi regelmäßig Berlin-Fahrten und organisierte Paketpatenschaften, um den Kontakt mit den Familien im anderen Teil Deutschlands aufrechtzuerhalten. In den 60er Jahren gründete die Frauenvereinigung die Aktion „Freundschaftsbrücke", die politische Häftlinge in der Zone unterstützte. Maria Stommel hatte an dieser Initiative entscheidenden Anteil. Ihre Sachkenntnis brachte sie auch in die Europäische Frauen-Union ein, deren Familienkommission sie über viele Jahre leitete.

Kommunalpolitisches Engagement bedeutete für Maria Stommel Engagement in allen Bereichen. Energisch verwahrte sie sich auf dem Kommunalpolitischen Kongress der rheinischen Frauenvereinigung im Juni 1964 gegen die Auffassung, dass Frauen besonders für die Kultur- und Sozialpolitik geeignet seien. Sie sprach dafür, dass Frauen zu allen Zeiten als aktive Mitarbeiterinnen der CDU anerkannt sein und auch zu kommunalen Finanzen ein Mitspracherecht haben sollen.

Die Beteiligung der Frauen an den politischen Entscheidungsprozessen und die angemessene Berücksichtigung auf den Kandidatenlisten war schon damals ein wichtiges Anliegen. Im Oktober 1961 forderte Maria Stommel in einem Schreiben an den Vorsitzenden der CDU-Fraktion im Landtag, Wilhelm Johnen, dass Frauen bei der Aufstellung der Landesliste genauso abgesichert werden müssten wie Männer, zumal auch die Mehrheit der Stimmen für die CDU von Frauen abgegeben würde. „Die Unterzeichnerinnen haben den Auftrag", heißt es in dem Brief, zum Ausdruck zu bringen, dass die Mitglieder des Landesvorstandes eine nochmalige unbedeutende Berücksichtigung der Frauenkandidaturen und eine wiederum anfallende ungünstige Platzierung der wenigen Frauenvertreterinnen im Interesse der Wählerinnen künftig nicht mehr tragen oder stillschweigend anerkennen können. Uns liegt daran, der gesamten Arbeit der CDU des Rheinlandes zu dienen. Wir wissen, dass Kandidatenaufstellungen demokratischen Abstimmungen unterliegen. Daher möchten wir die entsprechenden Gremien der CDU-Landespartei bitten, sich unsere ernsthaften Bedenken und Beweggründe zu eigen zu machen."

Die 70er Jahre

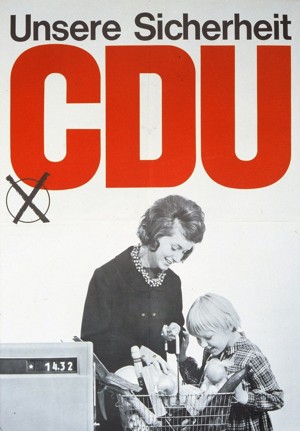

Im Deutschen Bundestag brachte Maria Stommel 1973 mit der Detmolder Sozialpolitikerin Christa Schröder und Maria Jacobi eine Gesetzesinitiative zur eigenständigen sozialen Sicherung der Frau ein. Im Jahr darauf forderten sie gemeinsam mit der Bundesvorsitzenden der Frauenvereinigung Helga Wex aus Mülheim/Ruhr die Initiative für die Einführung eines Erziehungsgeldes. Die Frauenvereinigung hatte damit einen entscheidenden Schritt im Hinblick auf ein partnerschaftliches Verhältnis von Mann und Frau getan und Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt, die Mann und Frau die freie Entscheidung für die Gestaltung ihres Lebensweges boten. Die CDU-Frauen forderten schon in den 70er Jahren die Einbeziehung der Kindererziehungszeiten in die Rentenversicherung und wandten sich entschieden gegen die einseitige Bevorzugung der erwerbstätigen Frau durch das Mutterschaftsgeld. Aus Sicht der Frauenvereinigung war die Unterscheidung zwischen Berufstätigkeit inner- und außerhalb des Hauses und den damit verbundenen rechtlichen und sozialen Konsequenzen nicht länger hinzunehmen.

Im Deutschen Bundestag brachte Maria Stommel 1973 mit der Detmolder Sozialpolitikerin Christa Schröder und Maria Jacobi eine Gesetzesinitiative zur eigenständigen sozialen Sicherung der Frau ein. Im Jahr darauf forderten sie gemeinsam mit der Bundesvorsitzenden der Frauenvereinigung Helga Wex aus Mülheim/Ruhr die Initiative für die Einführung eines Erziehungsgeldes. Die Frauenvereinigung hatte damit einen entscheidenden Schritt im Hinblick auf ein partnerschaftliches Verhältnis von Mann und Frau getan und Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt, die Mann und Frau die freie Entscheidung für die Gestaltung ihres Lebensweges boten. Die CDU-Frauen forderten schon in den 70er Jahren die Einbeziehung der Kindererziehungszeiten in die Rentenversicherung und wandten sich entschieden gegen die einseitige Bevorzugung der erwerbstätigen Frau durch das Mutterschaftsgeld. Aus Sicht der Frauenvereinigung war die Unterscheidung zwischen Berufstätigkeit inner- und außerhalb des Hauses und den damit verbundenen rechtlichen und sozialen Konsequenzen nicht länger hinzunehmen.

Unter der sozialdemokratischen Bundesregierung, die in der berufstätigen Frau das Leitbild der modernen Frau sah, waren diese Vorstellungen nicht durchsetzbar.

Auch innerhalb der Union gab es zunächst Schwierigkeiten. 1976 scheiterte die rheinische Landesvorsitzende Dr. Dorothee Wilms mit ihrem Vorstoß, die Forderung nach einer neuen Definition der Berufstätigkeit der Frau in das CDU-Wahlprogramm aufzunehmen.

Die 80er Jahre

Erst in den 80er Jahren setzte bei der Partei ein Wandel ein. Mit der Unterstützung des Landesvorsitzenden Heinrich Köppler und des Bundesvorsitzenden Helmut Kohl konnten diese familien- und gesellschaftspolitischen Vorstellungen, die ganz wesentlich von Frauen aus Nordrhein-Westfalen geprägt wurden, politisch umgesetzt werden.

Erst in den 80er Jahren setzte bei der Partei ein Wandel ein. Mit der Unterstützung des Landesvorsitzenden Heinrich Köppler und des Bundesvorsitzenden Helmut Kohl konnten diese familien- und gesellschaftspolitischen Vorstellungen, die ganz wesentlich von Frauen aus Nordrhein-Westfalen geprägt wurden, politisch umgesetzt werden.

1980 trafen sich in der Duisburger Mercatorhalle über 2.000 Frauen aus dem Rheinland und aus Westfalen unter dem Motto „Politik für Frauen", um über das Bild der Frau in einer modernen Gesellschaft zu diskutieren. In drei Arbeitskreisen beschäftigten sich die Teilnehmerinnen mit der Frau in der Berufswelt, der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und der Anerkennung der Hausfrauentätigkeit als Beruf. Hart kritisierte Dorothee Wilms die berufliche Benachteiligung der Frauen, die nicht nur in der Lohndiskriminierung, sondern auch in unterqualifizierter Beschäftigung ihren Ausdruck fände. Die Gleichheit der Gehälter von Männern und Frauen sei nicht nur eine Voraussetzung für soziale Gerechtigkeit, sondern auch langfristige Grundlage für die Sicherung des Arbeitsfriedens. Energisch forderte die Landesvorsitzende, dass der Staat die Voraussetzungen schaffen müsse, um Männern und Frauen die Wahlfreiheit für ihre individuelle Lebensgestaltung zu ermöglichen. Ziel der Politik sei es, die soziale Anerkennung für Familien zu gewährleisten.

„Familienpolitik ist für die CDU viel mehr als Bevölkerungspolitik. Die CDU bewertet die Familie so hoch, weil sie weiß, welche unschätzbare Aufgabe und Leistung die Mutter vollbringt, wenn sie sich voll der Erziehung der Kinder widmet. Die CDU sieht deshalb die Anrechnung von Erziehungsjahren auf eine eigenständige Altersrente der Ehefrau bei der Rentenreform 1984 und die Bereitstellung von Erziehungsgeld für die nicht-berufstätige Mutter als gerechtfertigt und notwendig an. Wer Wahlfreiheit ernst nimmt und die „Mutterrolle" für ebenso wichtig hält, wie die außerhäusliche Erwerbstätigkeit, muss politisch so entscheiden, sonst wird für die jüngere berufstätige Frau der Konflikt zwischen Kind und Erwerbstätigkeit vielfach unüberbrückbar."

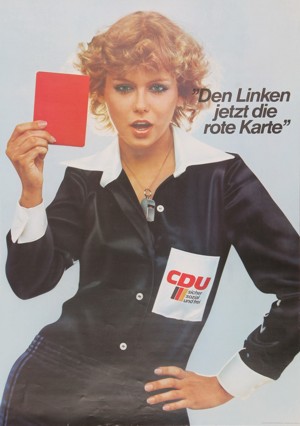

Die Frauenvereinigung hatte damit, um die Bundesvorsitzende Helga Wex zu zitieren, „eine Lokomotive unter Dampf gesetzt und in eine bestimmte Richtung geschickt". Bundesweite Beachtung fand dieses Konzept auf dem Essener Bundesparteitag 1985. Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik beschäftigte sich eine große Volkspartei ausschließlich mit den Problemen von Frauen. Die CDU hatte erkannt, dass immer mehr Frauen in der mittleren Lebensphase Beruf und Familie miteinander vereinbaren wollten, da die Familientätigkeit aufgrund der geringeren Kinderzahl und der früheren Selbstständigkeit der Kinder die Erziehungs- und Familienaufgaben bereits zu einem Zeitpunkt reduzierten, in dem viele Frauen noch in der Mitte des Lebens stehen. Auf der anderen Seite blieb den Frauen, wenn sie in der Lebensmitte wieder in den Beruf einsteigen wollten, der Zugang zur Arbeitswelt in der Regel verschlossen. Hier eine Lösung zu finden, sah die Frauenvereinigung als Kernaufgabe einer modernen Gesellschaftspolitik an. Mit der Verabschiedung der Essener Leitsätze war ein entscheidender Schritt getan. „In der heutigen Zeit", so die damalige Landesvorsitzende Leni Fischer, „kann die die CDU nicht mehr auf die Frauen verzichten. Es kann nur noch Politik für Männer und Frauen geben."

Weitere wichtige Themen der 80er Jahre waren der Schutz der Umwelt, die Auswirkungen der Schulpolitik auf die Bildungsmöglichkeiten von Frauen und Mädchen, die wachsende Frauenarbeitslosigkeit, die Diskussion um die so genannten Doppelverdiener und die Sicherung des Friedens. Im Rahmen der CDU-Aktion „10.000 Friedenstage" führte die Frauenvereinigung Sauer-/Siegerland im Oktober 1983 einen Friedensmarsch durch, der in Presse und Bevölkerung breite Resonanz fand. Im Mai 1984 nahmen an der Veranstaltung „Frauen für Europa" in Köln mehr als 3.500 Frauen teil, bei den Kommunalwahlen im September konnte der Anteil der Frauen in den Kommunalparlamenten gesteigert werden.

Weitere wichtige Themen der 80er Jahre waren der Schutz der Umwelt, die Auswirkungen der Schulpolitik auf die Bildungsmöglichkeiten von Frauen und Mädchen, die wachsende Frauenarbeitslosigkeit, die Diskussion um die so genannten Doppelverdiener und die Sicherung des Friedens. Im Rahmen der CDU-Aktion „10.000 Friedenstage" führte die Frauenvereinigung Sauer-/Siegerland im Oktober 1983 einen Friedensmarsch durch, der in Presse und Bevölkerung breite Resonanz fand. Im Mai 1984 nahmen an der Veranstaltung „Frauen für Europa" in Köln mehr als 3.500 Frauen teil, bei den Kommunalwahlen im September konnte der Anteil der Frauen in den Kommunalparlamenten gesteigert werden.

In Aachen, Erkrath, Hilden, Krefeld, Mettmann, Willich und Würselen stellte die CDU Bürgermeisterinnen. In Duisburg wurde Irmgard Karwatzki bereits 1979 zur Bürgermeisterin gewählt. Die gelernte Sozialarbeiterin konnte ihre Kenntnisse und Erfahrungen in den Ausschuss für Jugend, Familie und Gesundheit einbringen. Im Oktober 1982 berief sie Bundeskanzler Kohl zur Parlamentarischen Staatssekretärin beim Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit. Im Laufe der Jahre übernahm sie weitere wichtige Funktionen. 1987 bis 1989 wurde sie Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Bildung und Wissenschaft. 1994 wurde sie erneut zur Parlamentarischen Staatssekretärin beim Bundesminister für Finanzen berufen (bis 1998).

Eine weitere Aufgabe sah Irmgard Karwatzki im Schutz des ungeborenen Lebens. Sie setzte sich dafür besonders intensiv ein und fand im Rheinland und in Westfalen breite Unterstützung. Renate Diemers, 1972 bis 1987 Frauenreferentin in Westfalen-Lippe, war maßgeblich an der Bundesaktion „Kleine Hände" beteiligt, die flankierende Hilfen für junge und werdende Mütter in besonderen Notlagen anbot.

In den 80er Jahren war die Frauenvereinigung Westfalen-Lippe mit fast 27.000 Mitgliedern nach dem Rheinland mit rund 34.000 Mitgliedern der stärkste Landesverband der Bundesfrauenvereinigung.

2.) 1987 von der Fusion bis heute (2009)

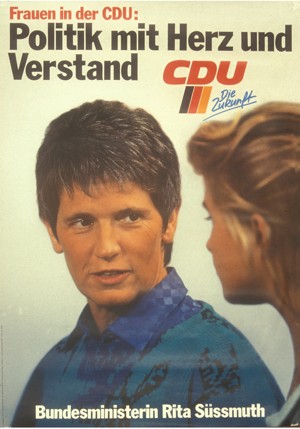

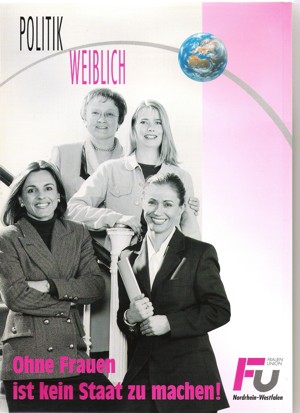

Als sich nach der Fusion der rheinischen und westfälischen Landespartei am 7. Februar 1987 auch die beiden Landesfrauenvereinigungen zusammenschlossen, konnte der neue Landesverband 61.400 Mitglieder zählen, die in 54 Kreis- und fast 300 Ortsvereinigungen organisiert waren. Aus ihren Reihen gehörten rund 600 Frauen den Kommunalparlamenten an. 13 Frauen waren im Landtag und fünf im Deutschen Bundestag. Mit Dr. Dorothee Wilms und Prof. Dr. Rita Süssmuth stellten sie zwei Bundesministerinnen. Zur Vorsitzenden wurde die westfälische Landesvorsitzende Leni Fischer gewählt. Erste Stellvertreterin wurde die rheinische Vorsitzende und Parlamentarische Staatsekretärin Irmgard Karwatzki, weitere Vertreterinnen die Bonner Bundestagsabgeordnete Editha Limbach, Annemarie Schraps aus Krefeld, Elke Leistner aus Selm und Ilse Oel aus Iserlohn.

Auf dem 3. Landesdelegiertentag der Frauenvereinigung NRW am 8. Oktober 1988 in Bochum wurde die Frauenvereinigung der CDU Nordrhein-Westfalen analog dem Beschluss des Bundesdelegiertentages der Frauenvereinigung der CDU Deutschlands aus dem gleichen Jahr in „Frauen-Union der CDU NRW" umbenannt.

Die 90 er Jahre

Ganz im Zeichen der Zeit und des politischen Umbruchs standen 1990 die bildungspolitischen Seminare der Frauen-Union NRW. Sie befassten sich mit der Deutschen Einheit und den neuen deutschen Bundesländern. Von Anfang an unterstützte die Frauen-Union NRW das Partnerland Brandenburg im Aufbau einer eigenständigen Frauenarbeit. Zur Vorbereitung der Gründungsversammlung der Frauen-Union Brandenburg und zur Koordinierung der einzelnen Partnerschaften zu den Frauengruppen der CDU in den neuen Bundesländern berief der Landesvorstand der Frauen-Union eine eigene Arbeitsgruppe.

Ganz im Zeichen der Zeit und des politischen Umbruchs standen 1990 die bildungspolitischen Seminare der Frauen-Union NRW. Sie befassten sich mit der Deutschen Einheit und den neuen deutschen Bundesländern. Von Anfang an unterstützte die Frauen-Union NRW das Partnerland Brandenburg im Aufbau einer eigenständigen Frauenarbeit. Zur Vorbereitung der Gründungsversammlung der Frauen-Union Brandenburg und zur Koordinierung der einzelnen Partnerschaften zu den Frauengruppen der CDU in den neuen Bundesländern berief der Landesvorstand der Frauen-Union eine eigene Arbeitsgruppe.

Die Arbeitsschwerpunkte zu Beginn der 90er Jahre bildeten vor allem die Schulpolitik - hier die Öffnung der Schule in Form von Kinderhäusern und die Situation der Hauptschulen; die neue Wertediskussion in der CDU und das Thema § 218 nahmen ebenfalls einen breiten Raum ein.

Personelle Veränderungen standen 1991 in der Frauen-Union NRW an. Am 9. März 1991 wurde Irmgard Karwatzki in Hagen zur Landesvorsitzenden gewählt. Die bisherige Landesvorsitzende Leni Fischer kandidierte nicht mehr.

Nachdem die langjährige Frauenreferentin Renate Diemers in den Deutschen Bundestag gewählt worden war, übernahm Silvia Illbruck (später Gränzdörffer-Bucher) am 1. September 1991 das Amt der Landesgeschäftsführerin in NRW.

Ende 1992 stellte sich die Frauen-Union NRW geschlossen hinter die Proteste der Gruppe der Frauen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion gegen die Massenvergewaltigung von Frauen in Bosnien/Herzegowina. Diese perverse Kriegsstrategie wurde auf das Schärfste verurteilt.

Nachdem sich die Frauen-Union NRW jahrzehntelang gegen eine Quote ausgesprochen und statt dessen bis 1993 eine „positive Frauenförderung" von der Partei eingefordert hatte, die jedoch nicht zu dem gewünschten Ergebnis geführt hatte, wurden die Forderungen der Frauen aus NRW immer massiver. Es wurde ein einstimmiger Beschluss zur Einführung einer Quote gefasst: Auf der 9. Landestagung am 23.04.1994 in Krefeld wurde der Beschluss gefasst, dass mindestens 25% aller Ämter und Mandate von Frauen besetzt werden sollen. Die Delegierten forderten den CDU-Landesvorstand auf, die 10 Frauen, die in einem Bundestagswahlkreis kandidierten, auf aussichtsreichen Listenplätzen abzusichern.

Die Forderung nach Einführung einer Quote zog sich durch das gesamte Jahr 1994 und fand sein vorläufiges Ende auf dem 6. CDU-Bundesparteitag Ende November in Bonn. Der Parteivorsitzende Dr. Helmut Kohl setzte sich dort engagiert für die Einführung eines 30%igen Frauen-Quorums ein. Das Quorum wurde mehrheitlich angenommen, die entsprechende Satzungsänderung jedoch vertagt.

Auf dem Bundesdelegiertentag im November 1995 in Bonn forderte Rita Süssmuth die Delegierten zu größtmöglicher Solidarität der Frauen untereinander auf, um endlich ein Quorum in der Satzung zu verankern, „das nicht mehr nur abhängig ist von dem, was die Männer zulassen."

Auf dem Bundesdelegiertentag im November 1995 in Bonn forderte Rita Süssmuth die Delegierten zu größtmöglicher Solidarität der Frauen untereinander auf, um endlich ein Quorum in der Satzung zu verankern, „das nicht mehr nur abhängig ist von dem, was die Männer zulassen."

Auch 1996 ging es auf dem CDU-Bundesparteitag im Oktober in Hannover erneut um die umstrittene Frauen-Quote in der CDU-Satzung. Sowohl der Bundesvorsitzende, Dr. Helmut Kohl, als auch der Generalsekretär sprachen sich nochmals eindringlich für das Quorum aus: „Die Delegierten sollten die Bedeutung des Themas nicht unterschätzen. Die Partei könne es sich nicht leisten, auf das Potential zu verzichten, das Frauen einbrächten." Noch vor den Wahlen zum Bundesvorstand beschloss der Parteitag mittels einer Satzungsänderung die Einführung des Frauen-Quorums. Das Quorum sah zunächst für eine begrenzte Zeit (5 Jahre) vor, Frauen in allen Parteigremien (ab Kreisebene) zumindest zu einem Drittel zu beteiligen.

Auf der politischen Tagesordnung der Frauen-Union NRW standen Mitte der 90iger Jahre u.a. die Themen: „Familie und Erwerbsarbeit besser aufeinander abstimmen" und „Vergewaltigung in der Ehe". Die nachhaltigen Forderungen zur Rentenreform konnten beim Bundesausschuss durchgesetzt werden; seitdem führen Kindererziehungszeiten zu höheren Renten.

In den 90er Jahren fand alle 2 Jahre in Düsseldorf eine Frauenmesse „top´91" ff. statt, an der sich die FU regelmäßig mit einem Stand und vielen Politikerinnen aus NRW beteiligte. Leider wurde die Messe nach über 10 Jahren aufgrund zurückgehender Besucherzahlen 2002 - letztmals versuchsweise in Essen - ersatzlos gestrichen.

Am 8. August 1998 fand die 50 Jahrfeier der FU NRW in Duisburg statt, an der über 700 Frauen zusammen mit Zeitzeuginnen der ersten Stunde teilnahmen. Gemeinsam blickten sie auf ein halbes Jahrhundert Politik von Frauen für Frauen zurück. Irmgard Karwatzki MdB, damalige Vorsitzende der Frauen-Union Nordrhein-Westfalens, erinnerte in ihrer Rede an die Geschichte der Frauen-Union und forderte für die Zukunft: „Es gibt noch viel zu tun, um das Grundsätzliche zu erreichen; nämlich die Selbstverständlichkeit, mit der die Unterschiedlichkeit von Männern und Frauen gleich bewertet wird."

Den Festvortrag hielt die damalige Bundesvorsitzende der Frauen-Union, Bundestags-präsidentin Prof. Dr. Rita Süßmuth. Sie rief die Teilnehmerinnen zu mehr politischem Engagement auf. Zwar hätte die Frauen-Union viel für die Gleichberechtigung und den gesellschaftlichen Fortschritt geleistet, doch „unsere Vision einer partnerschaftlichen Welt ist noch nicht eingelöst," resümierte sie. Sie kritisierte zudem, dass das Frauenthema gerade zu Wahlkampfzeiten zurückgehalten werde. Auch Dr. Dorothee Wilms, Ehrenvorsitzende der Frauen-Union NRW und einstige Bundesministerin für Innerdeutsche Beziehungen sparte in ihrem Schlusswort nicht mit kritischen Untertönen: „die Partei braucht die Frauen - nicht nur an den Wahlständen!"

Seit 1998 ist die Frauen-Union NRW mit eigenen Seiten (www.fu-nrw.de) im Internet präsent. Die modernen Kommunikationsmöglichkeiten über E-mails gewinnen zunehmend an Bedeutung und fließen in die tägliche Arbeit der Landesgeschäftsstelle ein.

Nach 8 Jahren gab es am 13.03.1999 einen Wechsel an der Spitze der Frauen-Union NRW, weil Irmgard Karwatzki MdB nicht mehr für den Vorsitz kandidierte. Neue Landesvorsitzende wurde Regina van Dinther MdL, frauenpolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion NRW.

Das Jahr 1999 stand politisch im Zeichen einer erfolgreichen Europawahl und den überragenden Ergebnissen der Kommunalwahlen im September in Nordrhein-Westfalen, bei denen es 14 Frauen gelang, Bürgermeisterinnen/Landrätinnen zu werden. Themen, mit denen sich die Frauen-Union in diesem Zeitraum besonders auseinandergesetzt hat, waren: die Integration von Ausländern, der Islamunterricht, Unterrichtsausfall in NRW, das Landesgleichstellungsgesetz, Kinderbetreuungsangebote, Donum Vitae sowie Frauen und Bundeswehr.

Ab 2000

Im Januar 2000 fand die erste gemeinsame Landestagung der Frauen-Union und Jungen Union NRW in Essen statt. Der 15. Landesdelegiertentag stand unter dem Motto: „Powertag: Mädchen und Jungen gemeinsam unschlagbar". Dort wurde eine gemeinsame Resolution verabschiedet, in der auch unter Strukturveränderungen in der Gesellschaft ein partnerschaftlicher Umgang miteinander gefordert wird.

Im Januar 2000 fand die erste gemeinsame Landestagung der Frauen-Union und Jungen Union NRW in Essen statt. Der 15. Landesdelegiertentag stand unter dem Motto: „Powertag: Mädchen und Jungen gemeinsam unschlagbar". Dort wurde eine gemeinsame Resolution verabschiedet, in der auch unter Strukturveränderungen in der Gesellschaft ein partnerschaftlicher Umgang miteinander gefordert wird.

Der Landtagswahlkampf im Jahr 2000 wurde allerdings von der CDU Spendenaffaire überschattet, die die guten Chancen auf einen Wahlsieg abrupt beendete.

Ein großer innerparteilicher Erfolg der Frauen-Union war die unbefristete Verlängerung des Frauenquorums auf dem 14. CDU BPT im Dezember 2001 in Dresden.

Unter dem Motto „Perspektiven für Familien - Anforderungen an die Politik" fand der

17. Landesdelegiertentag der FU NRW im Juni 2002 - mitten im Bundestagswahlkampf - in Düren statt. Hauptrednerin war die bayerische Staatministerin für Arbeit, Sozialordnung, Familien und Frauen, Christa Stewens MdL. In ihrer Rede warnte sie, dass das Schicksal des Staates vom Zustand der Familien abhänge! Sie forderte insbesondere qualifizierte Betreuungsmöglichkeiten und finanzielle Entlastungen sowie die Einführung des Familiengeldes. Mit kompetenten Referenten wurde über das Thema „Familie im Wandel" diskutiert.

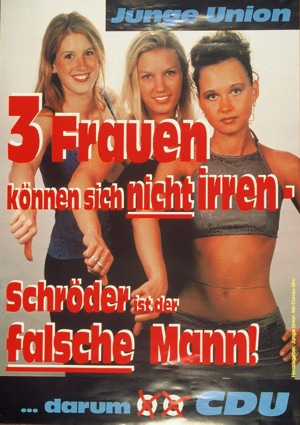

Das gesamte Jahr 2002 war von der anstehenden Bundestagswahl geprägt. In NRW traten 12 Frauen an, von denen 10 der Einzug in den Deutschen Bundestag gelang.

Damit konnte die NRW Landesgruppe ihren Frauenanteil auf 20,4 % erhöhen. Im Rahmen des Wahlkampfes beteiligte sich die FU NRW aktiv an der bundesweiten Frauenkundgebung mit Edmund Stoiber am 3. August 2002 in Ludwigshafen.

Themen, mit denen sich die Frauen-Union im Jahr 2003 besonders beschäftigte, waren die Neuregelung von Erziehungsgeld und Elternzeit, die flächendeckende Einführung von Ganztagsgrundschulen, die PISA und Iglu-Studien, die Reform der sozialen Sicherungssysteme, das Kopftuch-Urteil, pro und contra Familienwahlrecht und die grüne Gentechnik.

Das Jahr 2004 war gleich von zwei Wahlkämpfen geprägt. Zunächst fand der Europawahlkampf statt, der mit der Wahl am 13. Juni 2004 beendet wurde. Bedauerlicherweise wurden bei Aufstellung der Landesliste der CDU NRW zur Europawahl trotz des Quorums auf den ersten 12 Plätzen nur 2 Frauen gewählt.

Im Anschluss an die Europawahl fand der Kommunalwahlkampf statt. Die FU hatte ihre 19. Landestagung in Wesel am 17. Juli 2004 unter den Titel „Kommunalpolitik braucht Frauen" gestellt. 27 Frauen aus NRW kandidierten für ein kommunales Spitzenamt. Sie wurden dort persönlich vorgestellt.

Weitere Themen des Jahres 2004, mit denen sich die FU NRW intensiv beschäftigt hat, waren: die Zukunft der Horte in NRW, die geplante SPD Einheitsschule, die aktuelle OECD-Studie und Auswirkungen von Hartz IV. Im November 2004 fand ein Fachgespräch zum Thema „Kampf ums Kind - es geht auch anders" statt.

Das Jahr 2005 war für alle CDU-Frauen in Nordrhein-Westfalen und auch im Bund ein ganz besonderes: zum einen durch den Sieg bei der Landtagswahl in NRW und zum anderen durch die gewonnene Bundestagswahl. Nach fast 40 Jahren in der Opposition stellte die CDU in Nordrhein-Westfalen mit Jürgen Rüttgers erstmals wieder einen Ministerpräsidenten. Die Landesvorsitzende der FU NRW, Regina van Dinther wurde zur Landtagspräsidentin ernannt und ist damit seitdem die erste Frau in NRW.

Diesem historischen Sieg in NRW war ein äußert engagierter Wahlkampf vorausgegangen, zu dem die Frauen-Union in allen Kreisen und mit mehreren überregionalen Veranstaltungen beigetragen hat. Dabei wurde die FU NRW von mehreren Ministerinnen aus anderen Bundesländern aktiv unterstützt, so Sozialministerin Tanja Gönner aus Baden-Württemberg und Kultusministerin Karin Wolff aus Hessen. Außerdem haben sich auch die Bundesvorsitzende der FU Prof. Dr. Maria Böhmer und die ehemalige Bundesministerin Prof. Dr. Lehr aktiv am Wahlkampf in NRW beteiligt. Ein großer Erfolg war auch die landesweite Unterschriftenaktion der FU NRW gegen die Abschaffung der Halbjahreszeugnisse an 3. Grundschulklassen, an der sich fast alle Kreisverbände engagiert beteiligt haben. Insgesamt haben in nur wenigen Wochen über 11.600 Bürgerinnen und Bürger diese Forderung der Frauen-Union persönlich unterschrieben.

Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik hat Deutschland nach der gewonnen Bundestagswahl im September 2005 mit Angela Merkel eine Frau an der Spitze der Bundesregierung, die ihre Kompetenz seitdem täglich unter Beweis stellt. Die Frauen-Union im Bund und in NRW stand von Beginn an hinter der Kandidatur von Angela Merkel!

Das Jahr 2006 war in Nordrhein-Westfalen vor allem von den Umstrukturierungen durch den Regierungswechsel geprägt. 2007 wurde NRW vor allem von der Debatte um das KIBIZ (Kinderbildungsgesetz) beherrscht. Der Reformprozess für ein neues Kindergartengesetz gestaltete sich zunächst schwierig. Im neuen Erlass wurde der Ausbau der Plätze für Kinder unter drei Jahren, die Sprachförderung als Pflichtaufgabe und der Bildungsauftrag des Kindergartens festgeschrieben. Jedes Kind in NRW mit Förderbedarf hatte demnach einen Rechtsanspruch auf Sprachförderung. Zudem trieb die Landesregierung den Ausbau von Kindergärten zu Familienzentren voran. Mit der Umsetzung des Kinderbildungsgesetzes wurde NRW Ende des Jahres an die Spitze der westdeutschen Bundesländer in Sachen „U-3-Betreuung" katapultiert.

Im März 2007 fand in Münster der 22. Landesdelegiertentag der FU NRW zum Thema „Frauen und Erwerbstätigkeit" statt. Im Hinblick auf die bevorstehenden Wahlen und Aufstellungen, legte die FU NRW eine aktualisierte „Übersicht der Mandatsträgerinnen in allen 54 Kreisverbänden" vor. Diese belegte schwarz auf weiß, dass der Frauenanteil von 12,5 Prozent auf 7,8 Prozent dramatisch gesunken war. Die sogenannte „schwarze Liste" wurde landesweit allen Kreisverbänden zur Verfügung gestellt.

Im beiliegenden Begleitschreiben rief die FU NRW dazu auf, diese Situation im Vorfeld der nächsten Wahlen deutlich zu verbessern, denn: Eine Volkspartei, die nur wenige Frauen in hauptamtlichen Positionen habe, sei keine moderne Volkspartei. Die geringe Beteiligungsquote von Frauen in der CDU war in der folgenden Zeit auch Gegenstand mehrerer Pressemeldungen.

Erstmals bot die FU NRW ihren Mitgliedern und Freunden 2007 eine eigene Reise mit politischem Beiprogramm an. Über 300 Teilnehmerinnen fuhren im Herbst in acht Reisegruppen nach Peking, wo sie nicht nur touristische, sondern auch frauenpolitische Termine wahrnahmen.

Im August besuchte eine Gruppe FU-Frauen zudem ein dreitägiges Seminar: „Was bringt Europa den Frauen?" in Brüssel. Dort gab es viele politische Gespräche und Besichtigungen, z.B. in der Landesvertretung NRW und im Europäischen Parlament, in dem fast alle CDU Abgeordneten aus NRW den Teilnehmerinnen persönlich über ihre Arbeit berichteten.

Am 9. Dezember 2007 verstarb überraschend die ehemalige Landesvorsitzende der FU NRW, Irmgard Karwatzki. Viele Frauen aus ganz NRW nahmen an ihrer Beerdigung teil.

Die Politik der CDU in NRW konnte auch 2008 einige Erfolge verbuchen: Die 3. PISA-Studie belegte eindeutig eine Trendwende in der Bildungspolitik und dokumentierte eine ansteigende Entwicklung der Leistungen der Schüler in NRW. Das neue Kinderbildungsgesetz (KIBIZ) trug dazu bei, dass die Zahl der Betreuungsplätze für unter Dreijährige bedarfsgerecht ausgebaut wurde und hilft seither, Familie und Erwerbsarbeit besser miteinander zu vereinbaren.

Die Politik der CDU in NRW konnte auch 2008 einige Erfolge verbuchen: Die 3. PISA-Studie belegte eindeutig eine Trendwende in der Bildungspolitik und dokumentierte eine ansteigende Entwicklung der Leistungen der Schüler in NRW. Das neue Kinderbildungsgesetz (KIBIZ) trug dazu bei, dass die Zahl der Betreuungsplätze für unter Dreijährige bedarfsgerecht ausgebaut wurde und hilft seither, Familie und Erwerbsarbeit besser miteinander zu vereinbaren.

Im August 2008 feierte die FU NRW ihr 60jähriges Bestehen mit einem gelungenen Festakt und viel Prominenz an einem ihrer historischen Gründungsorte in Köln.

Das Superwahljahr 2009 wurde durch drei wichtige Wahlkämpfe geprägt: Am 7. Juni fanden die Wahlen zum Europäischen Parlament statt; das Ziel einer klaren bürgerlichen Mehrheit wurde mit rund 38 % (trotz Verluste) für die CDU / CSU Fraktion bestätigt. Unter den 26 % Frauen der Unionsgruppe befanden sich wiederum nur 2 Frauen aus NRW.

Am 30. August fanden die Kommunalwahlen in NRW statt; die CDU blieb trotz einiger Verluste mit 39 % die stärkste politische Kraft und konnte sich vielerorts behaupten. Der Frauenanteil bei den hauptamtlichen Mandaten sank auf einen historischen Tiefstand von 1,4 Prozent: Nur 6 CDU-Frauen gelang der Sprung in ein Bürgermeisteramt.

Nur vier Wochen später, am 27. September fand als Höhepunkt des Superwahljahres 2009 die Bundestagswahl statt. Im Rahmen des Wahlkampfes beteiligte sich die FU NRW aktiv an der bundesweiten Frauenkundgebung für Angela Merkel am 16. August 2009 in Duisburg - mitten in NRW.

Seitdem kann die CDU mit ihrem Wunschpartner FDP regieren und Angela Merkel ist zum 2. Mal Bundeskanzlerin geworden, und das ist gut für Deutschland!

(Fortsetzung folgt)

(Stand: 1.12.2009; SGB)

Empfehlen Sie uns!